債権者に対して「承認」すると、時効がどう変わるか不安になります。承認=更新(完成猶予)の意味と、支払督促や時効の援用に関する実例を交えて、承認後の変化を体験ベースで紹介します。

承認=更新(完成猶予)の感覚──まずは体験談風に

私が携わったケースでは、電話やメールで「認めます」と応じた人がいて、その後、相手からの請求が強まった経験があります。法的には承認=更新(完成猶予)として扱われる場合があり、その結果、時効が進行しない状態に入ることがあると感じました。

よくある流れ(実例)

- 最初の通知が届く(書面やメール)。受け取ってから心配になり、すぐ返事をする人がいる。

- 返事が「承認」に当たる場合、以後、債権者がさらに手続きを進めることがある(例:支払督促)。

- 支払督促に対しては、応じるか異議を出すかの選択が生じ、異議申立てがないと手続きが進む経験がありました。

承認するとどう変わるか? 実務上の注意点

経験上、承認をしてしまうと「債務を認めた」扱いになりやすく、その後の手続きが進みやすい印象があります。時効を念頭に置くなら、軽率な承認は避けたいところです。

具体的な影響例

- 承認があったとみなされると、元々の時効期間がリセットされることがある(そのため時効の援用が難しくなる場合がある)。

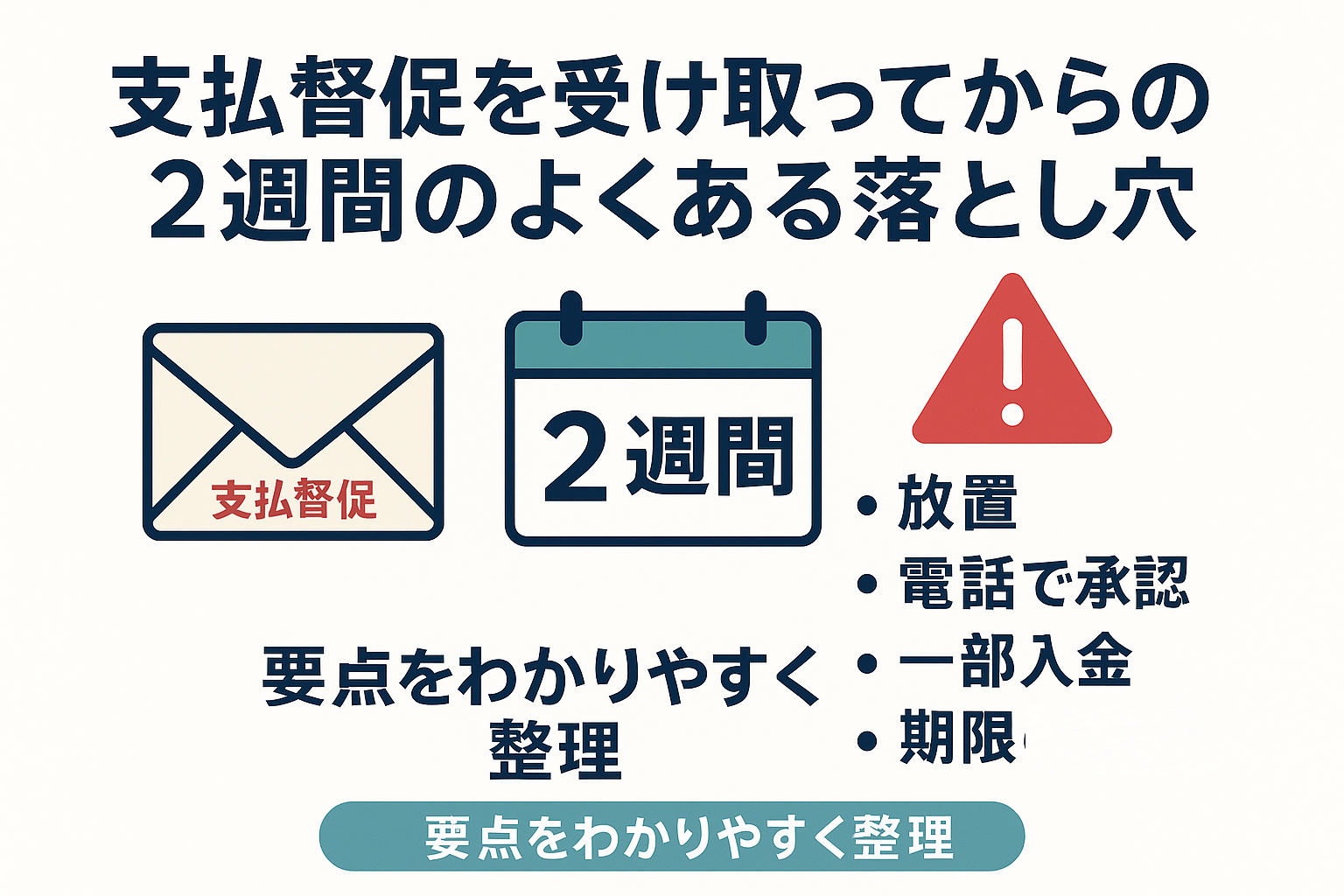

- 書類を受け取って対応を迷う場合、受領後2週間で何らかの行動を取ってしまうと状況が変わることがあるので注意した体験があります。

- 催告 最長6ヶ月といった催促の猶予期間や、支払督促が来た後の異議申立ての期限など、手続き上のタイミングで不利になりやすいと感じました。

対処の仕方──私が勧める慎重な対応

実務的には、すぐに「承認」する前に情報を整理し、可能であれば専門家に相談する方が落ち着けることが多いです。また、支払督促を受けた場合は、どのように応じるかで結果が変わる経験を何度も見てきました。

選択肢のイメージ

- 応じずに時効の援用を検討する(ただし状況により選択の可否が変わる)。

- 支払督促を受けたら、期限内に異議申立てをすることで手続きを止めることがある。

- 事情説明や和解交渉で解決を図る場合、承認の言葉を使わない工夫が役に立ったケースがありました。

最後に──相談前の心構え

承認=更新(完成猶予)という言葉だけが怖がられることがありますが、実際には状況ごとに扱いが変わる印象です。「承認」する前に一呼吸置き、時効の援用 全体像を確認したり、専門家へ相談するのが役立つ経験が多いです。

▼自己紹介/体験まとめ:https://myhome-black.net/syokai/

支払督促を受けた場合の対応

支払督促を受けた場合は、期限内に対応するか否かでその後の選択肢が変わります。応じれば債務を認めた扱いになる恐れがあるため、即答は避け、まず到達文書を保全してください。異議申立てを行えば通常訴訟に移行し、時効の争点や証拠を精査する機会が得られます。異議を出さないと督促が確定するため、不利になる前に専門家に相談し、支払条件の交渉は書面で記録を残すことが重要です。

要点整理

- 「承認」は時効の進行を止める可能性があり、慎重な対応が必要。

- 書面・メール等の受領は記録を保全し、軽率に「認める」と返答しない。

- 支払督促に対しては期限内に異議を検討。異議で争点整理の場が得られる。

- 応じる場合は債務を認めるリスクを理解し、条件は書面で残す。

- 判断に迷うときは速やかに弁護士等の専門家に相談すること。

とは-承認更新完成猶予とは実例で学ぶ時効回避対策と支払督促の対処法.png)