催告 最長6ヶ月と聞くと時効が止まると誤解されがちです。私が住宅ローンや債務整理で…—本記事では要点をわかりやすく整理します。

「催告 最長6ヶ月」とは

私の経験では、「催告 最長6ヶ月」は現場で使われる表現で、債権者が支払いを求める催告を行った後に交渉や対応の期間が設けられることを指す場合が多いです。法律用語として統一された定義があるわけではなく、文脈によって意味合いが変わることがありました。

よくある誤解:時効の完成猶予と同じではない

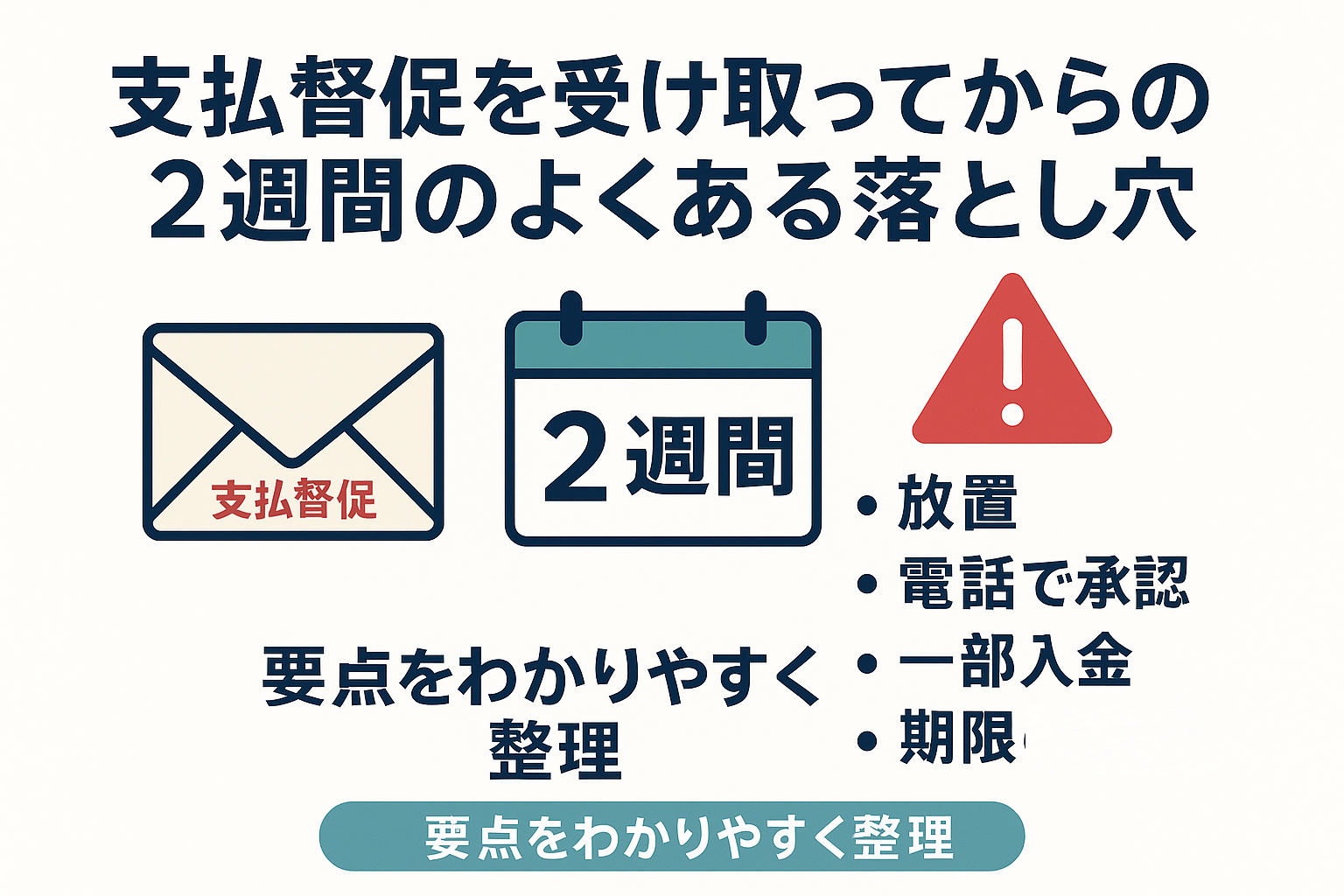

実務でよく耳にする誤解は、「催告があれば自動的に時効が止まる(時効の完成猶予になる)」というものです。私が関わったケースでは、次の点で区別が必要だと感じました。

- 時効の完成猶予は、法律上または当事者間の明確な事情により時効の完成が遅らされる効果を指すことが多い。一方で「催告 最長6ヶ月」は運用上の猶予期間を示すことが多い。

- 催告の方法や内容、当事者の反応によっては、時効に与える効果が異なる(例えば債務の承認や一部弁済があると時効に影響することがある)。

- 訴訟提起や支払督促といった司法手続きは、催告だけとは別に時効に対する明確な影響を持つ場合がある。

具体的な場面での感触(体験ベース)

- 催告書を送っただけで時効が止まったと理解して放置すると、後で時効の主張が難しくなるケースを見かけました。文書の保管や送達記録が重要に思えました。

- 債務者が「支払う意思」を口頭で示しただけでは、時効に対する扱いが不明確になることがあり、書面化の重要性を感じました。

- 債権者側が「最長6ヶ月」と表現しても、実務上は個別交渉や裁判所の措置で変わることがあるため、単純に期間だけで判断するのは危険でした。

注意点と対処の勧め

- 記録を残す:催告の文面、送付日、受領の有無は後で重要になることが多い。

- 認識のずれに注意:相手の「催告 最長6ヶ月」という表現をそのまま法律効果だと受け取らない。状況により異なると考えるほうが安全でした。

- 専門家に相談する:時効や時効援用の扱いはケースごとに差が出やすいため、具体的な行動前に弁護士や司法書士に確認するのが実務で多く見られる対応です。

まとめと参考

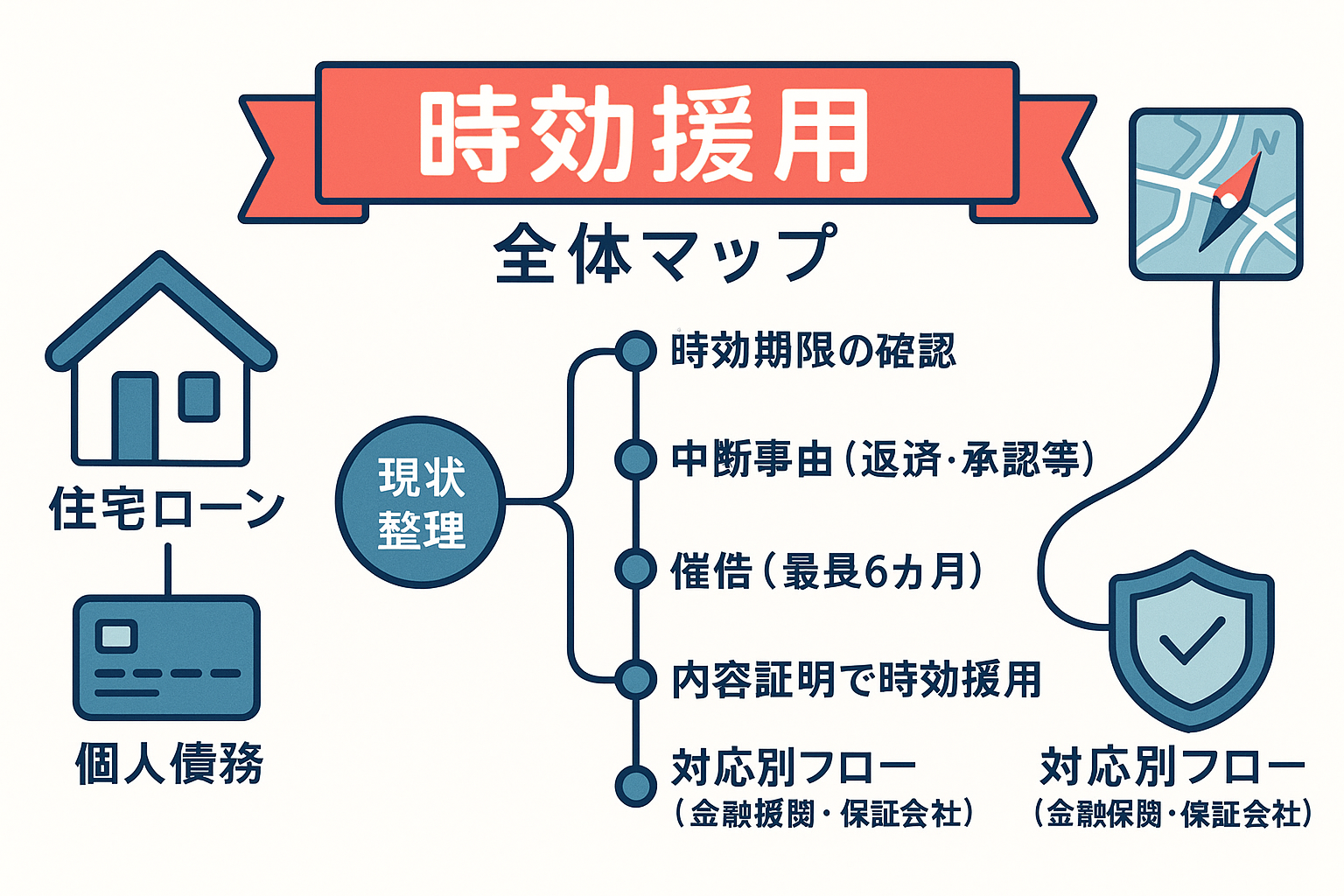

経験上、「催告 最長6ヶ月」は現場用語としての意味合いが強く、時効の完成猶予という法的効果と混同しやすいです。具体的な対応は事案ごとに変わるため、記録を残しつつ専門家の助言を得ることをおすすめします。詳しくは「時効援用 全体像」を参照すると、時効主張の流れが把握しやすいと感じました。

▼自己紹介/体験まとめ:https://myhome-black.net/syokai/