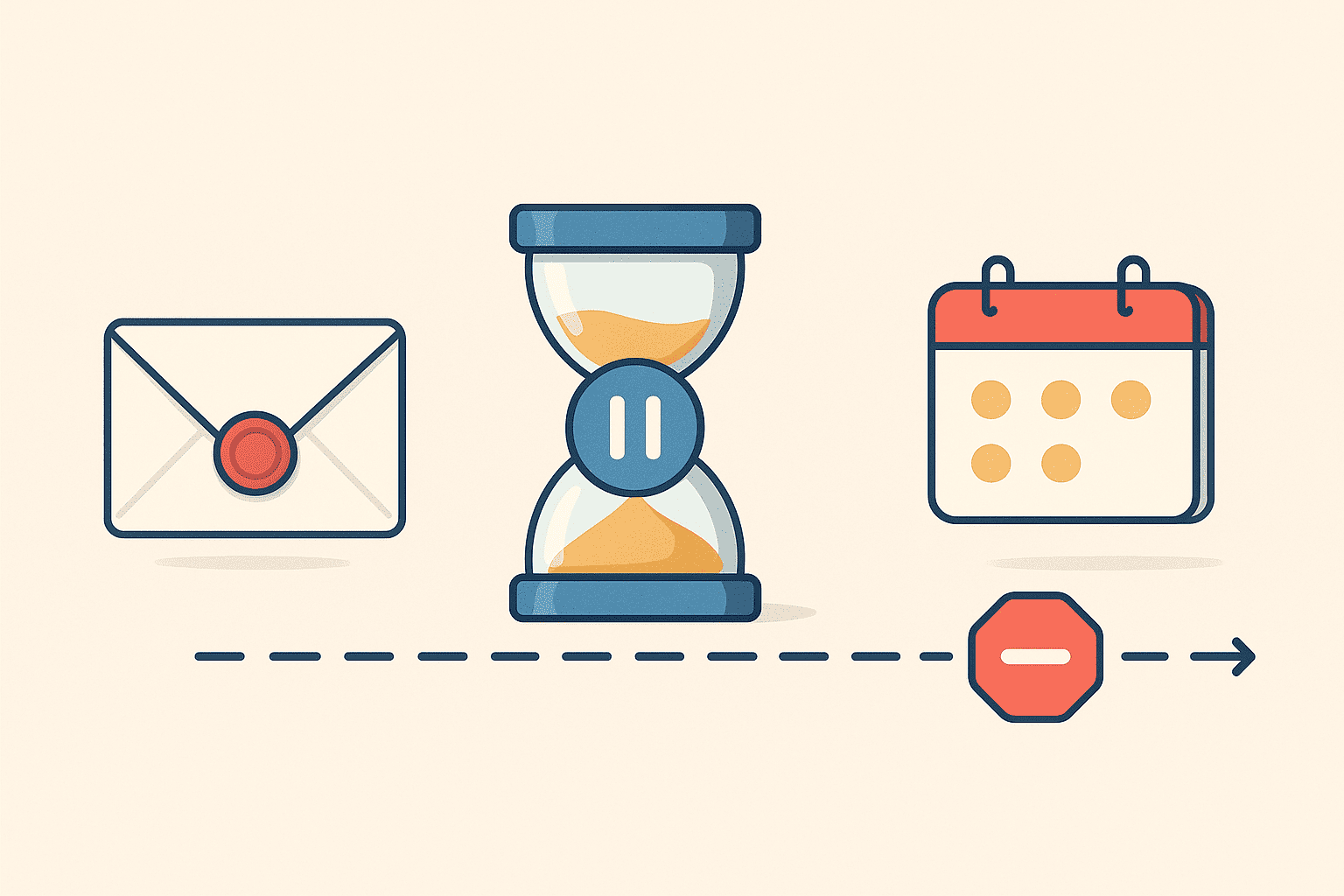

まず結論:催告(内容証明などで「払ってください」と正式に知らせること)があると、時効の完成は最大6ヶ月だけ一時停止します。

ただし、催告のたびに何度でも延びるわけじゃないので注意!

超カンタンに言うと…

催告=時効の「一時停止ボタン」(最長6ヶ月)です。

6ヶ月のあいだに相手が裁判などに進めば別ルールに切り替わります。進まなければ、6ヶ月後にカウント再開!

「催告」って何?

- 「払ってください」という公式な請求の通知のこと(手紙・内容証明・メール等)。

- タイトルが「催促状」「督促状」「催告書」どれでも、中身が請求なら催告になります。

- 証拠を残すため、実務では内容証明郵便がよく使われます。

効き目は「最大6ヶ月の一時停止」だけ

- 最初の催告から最大6ヶ月は、時効のゴール(完成)がいったん止まります。

- この6ヶ月のあいだに、相手が裁判や支払督促などへ進むと、手続中は完成しません(=さらに止まる)。

そして判決等で確定するとリセット(更新)になり、時効はゼロから数え直し。 - 逆に言うと、6ヶ月以内に裁判等へ進まなければ、6ヶ月経過後にカウント再開します。

よくある勘違い:「催促状のたびに延びる?」

× 何通も来るたびに6ヶ月ずつ延びる…ではありません。

○ 一度の催告で最大6ヶ月。6ヶ月のあいだに重ねて送っても、延長は基本つきません。

もっと延ばしたいなら、裁判などの手続か、書面で「協議する合意」を結ぶ必要があります(この合意は原則1年・通算上限あり)。

ミニ時系列で一発理解

- 5/1:催告が届く → この日から最長6ヶ月は時効が完成しない。

- ~11/1まで:相手が裁判や支払督促に進めば、手続中は完成しない。

判決等で確定すればリセット(ここから新しい時効がスタート)。 - 何もしなければ11/2から:カウント再開(時効に向けてまた進む)。

NGになりやすい行動

- 一部だけ入金(利息だけ・端数だけ等)→ 承認=リセット(更新)の扱いになりやすい。

- 「分割で払います」などのメール・電話 → 承認と見なされる可能性。

- 支払督促を放置 → 2週間で仮執行宣言→強制執行のリスク。

よくあるQ&A(超ざっくり)

Q. 催促状が何回も来ます。来るたびに時効が遠のきますか?

A. 遠のきません。 催告の効き目は一度きり・最大6ヶ月です。延々と延ばすには裁判等か協議の書面合意が必要です。

Q. 6ヶ月の数え方は?

A. 通知が届いた日(相手に到達した日)から最大6ヶ月と考えるのが基本。細かい起算や証拠はプロに確認を。

Q. 内容証明じゃない普通郵便でも催告になりますか?

A. 中身が請求なら形式は問いませんが、証明しづらいのが難点。内容証明が安全です。

まとめ(3行):

① 催告=時効の一時停止(最長6ヶ月)。

② 繰り返しの催促で無限延長は不可。延ばすなら裁判等か協議の書面合意へ。

③ 承認(支払う発言・一部入金)はリセットになるので要注意。

支払い催促が届いたら、どうすべきなのか気になるところですよね、これについては、「会社の督促」と「裁判所の支払督促」で大きく変わるので、会社の督促?裁判所の支払督促?まずここを見分けよう【超カンタン版】でお話します。

※本記事は一般的な情報です。個別事情(到達日・やり取りの記録・手続の有無)で結果が変わります。