任意整理を経て、将来もう一度マイホームを買いたい方向けに、信用情報の回復目安年数、必要書類、審査で有利になる準備を段階別にまとめました。経験ベースの視点で、実務でよくあるポイントも補足しています。

全体のロードマップ(段階別)

私の経験では、任意整理後の流れを「直後期」「信用回復期」「申請準備期」「申請・審査期」に分けると整理しやすいです。各段階でいつ何を確認すべきか、目安年数を含めて示します。

- 直後期(合意〜完済直後):和解書や受領書の保管が最優先。和解書交付後、受領後2週間程度で信用情報に反映されるケースもあるようです。

- 信用回復期(1〜5年が目安):情報機関での事故情報の残存期間や消去タイミングを確認。詳しくは信用情報はいつ消える?CIC・JICC・KSCの見方と時効後の流れ【ロードマップ】を参照するとイメージがつきやすいです。

- 申請準備期(審査直前の6〜12ヶ月):収入証明や完済証明の取得、頭金準備、支出の見直しを進めます。支払督促や法的手続きの履歴がある場合は事前に対策を検討します。

- 申請・審査期:金融機関や保証会社の審査で不利にならないよう、直近の安定収入や資産、保証人の有無などを提示します。

信用情報の回復目安年数(体験ベース)

目安として「審査で重大視されにくくなる」時期は個人差がありますが、私の周囲の事例だと3〜7年程度が多く見られました。時効や異動の扱い、時効の援用や承認の有無で変わりますので注意が必要です。承認=更新(完成猶予)の扱いがあると時効のカウントが変わることがあります。

必要書類(審査で提示しやすい順)

- 任意整理の和解契約書/完済証明書(債務の終了を示すもの)

- 源泉徴収票または確定申告書(直近2〜3年分)

- 住民票、印鑑証明、本人確認書類

- 預金通帳の写し、資金計画表(頭金の出所を示す)

- 勤続証明や職歴を示す書類(職の安定性を裏付け)

審査で有利になる準備(実践的な対策)

経験から言うと、審査担当者に「現在の返済力」と「過去の整理後の改善」が伝わることが重要です。

- 頭金を多めに準備し、借入額を抑える

- 勤続年数・収入の安定性を示す(直近の源泉徴収票や勤務証明)

- 預金残高の推移や家計簿で生活の余裕を示す

- 共同名義や連帯保証人の検討(可能なら審査通過確率が上がることも)

- 信用情報の開示と誤記載チェック。異議申立てが必要なら早めに対応

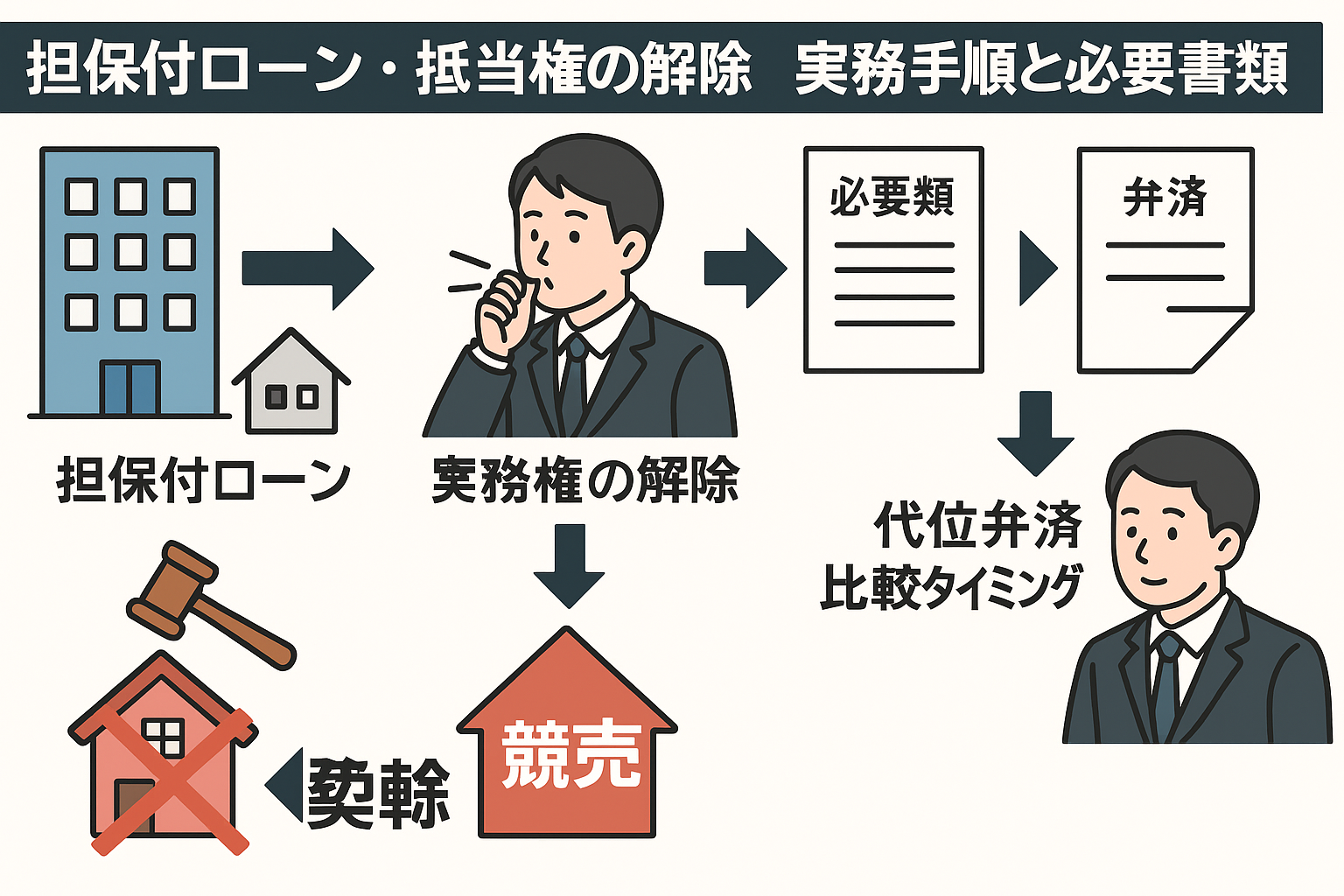

よくある障害と対処法(注意点)

督促が続く場合、支払督促や強制執行に至ることがあり、催告 最長6ヶ月程度の経過が問題になるケースがあるようです。また、古い債務であっても「承認=更新(完成猶予)」や支払いの一部認めがあると時効の援用が難しくなる場合があり、専門家と相談するのが無難だと感じています。

最後に

任意整理からの再チャレンジは時間と準備がカギです。段階ごとに着実に書類を整え、収支改善を示せれば可能性は高まる印象があります。具体的な状況によって最適な時期や手順は変わるため、まずは信用情報の開示と書類整理から始めるのが有効かもしれません。関連情報はブラックでもマイホームの購入は可能なのか!?も参考にしてください。

▼自己紹介/体験まとめ:https://myhome-black.net/syokai/