借金の時効って、ただじっと待ってれば良いのですが、実は落とし穴があって、時効期間のカウントが途中でリセットされてしまうことがあります!これを「時効の中断(更新)」と言います。

どんな時に時効はリセットされる?

- ちょっとでも返済した時

→ 例えば、借金の一部を返してしまったりすると、「あ、この人は借金の存在を認めたな」とみなされ、そこからまたゼロスタートになります。 - 支払う約束や書類にサインした時

→ 「近いうち返済します!」みたいな書面にサインしたり、メールや電話などでも返済の意思を示すと、それでアウト。また時効が振り出しに戻ります。

基本的には電話もしないのがオススメ! - 債権者が裁判を起こしたり、差押えした時

→ 借金を回収する側が本気で裁判や差押えに動いた場合、そこで時効は一旦止まります。そして裁判が終わったら、またゼロから時効カウントが再開されます。

簡単に言えば、借金をした側が少しでも返済や返済意思を示したり、債権者が本格的に法的手段をとると、今まで積み上げてきた「時効までの期間」がリセットされちゃうってことです。

実は時効期間を過ぎてからも、リセットされてしまうケースがありますので

借金の時効を援用する意思を示すとは!?

でお話しします。

💡 これだけは覚えて!

「あとちょっとで時効だ!」と思って安心してると、うっかりミスでリセット…というケースも。

追記

※2020年の民法改正で、旧来の「時効の中断・停止」は正式に 「更新・完成猶予」へ整理されました。

・更新:承認や確定判決等で時効をリセット

・完成猶予:催告は原則6ヶ月/裁判等の手続中は完成しない

・協議合意による完成猶予(原則1年・通算5年上限)が明文化

実務の骨格は同じですが、用語と運用がより明確になっています。

超カンタンに言うと…

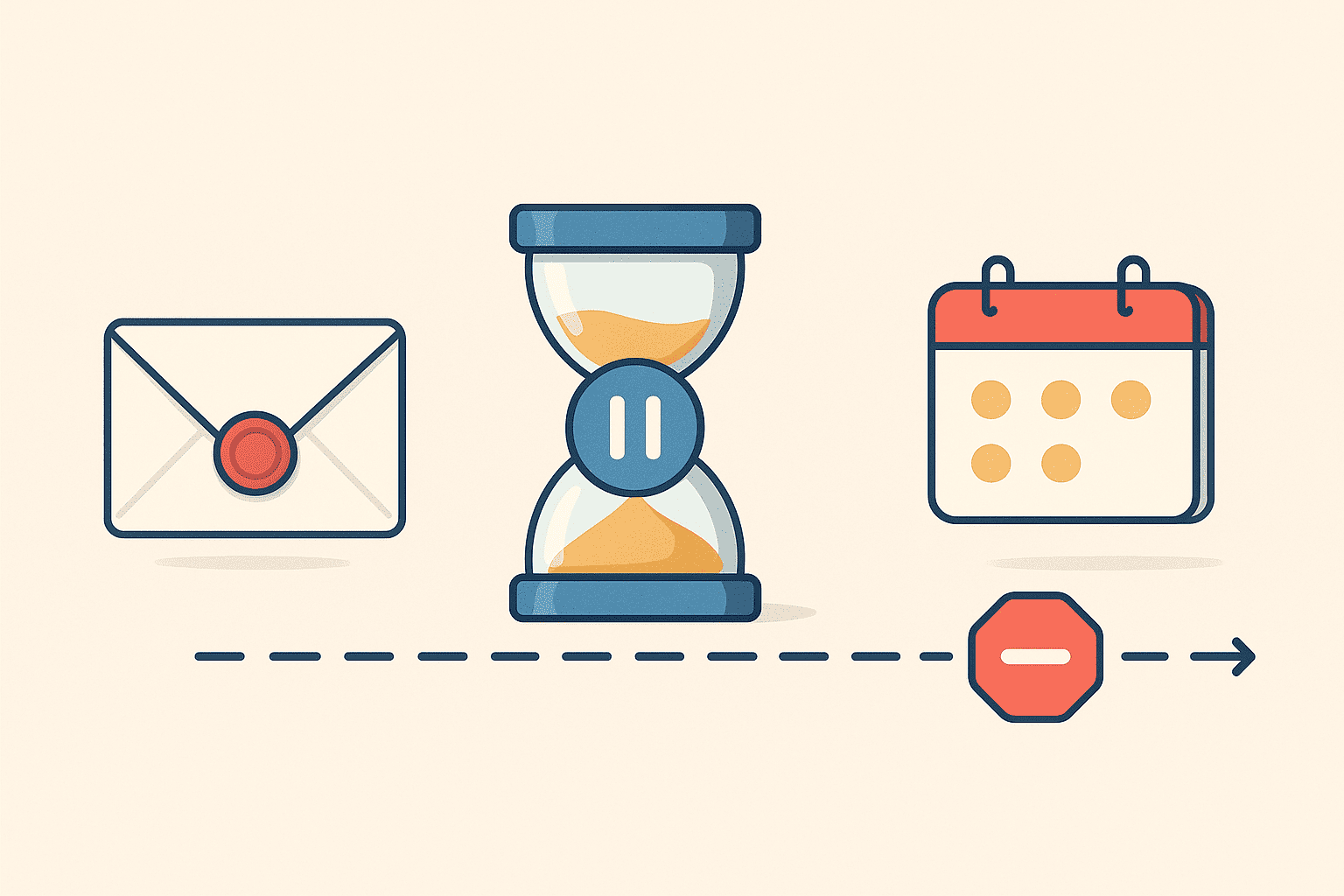

完成猶予=一時停止/更新=ゼロから数え直し。

ストップウォッチで例えると、完成猶予は「一時停止ボタン」、更新は「リセットボタン」です。

よくある場面を超ざっくり:

- 催告(内容証明など)=一時停止(最大6か月)。その間に訴訟へ進まなければ、またカウント再開。

- 裁判・支払督促=手続中は停止。確定すると更新(ゼロ)。判決が確定すれば原則10年コース。

- 承認(うっかり一部入金/「払います」メール/分割合意 等)=その瞬間更新(ゼロ)。

- 協議合意(書面/電磁記録)=停止(原則1年)。延長可だが通算5年が上限。

NG例(リセットしやすい):

- 電話で「分割で払います」と言ってしまう(=承認)。

- とりあえず利息だけ振り込む(=承認)。

- 支払督促を無視して2週間過ぎる→仮執行宣言→確定で更新。

①「中断」は今は完成猶予(停止)と更新(リセット)に分かれた。

② 催告は最大6ヶ月停止、裁判は確定でリセット、承認は即リセット。

催告は最大6ヶ月停止と聞くと、催促状が届くたびに時効が遠のくと思われるかもしれませんが、

催告は最大6ヶ月停止とは!?でお話します。

※本補足は一般的な解説です。個別の判断は必ず最新の条文・通知・専門家の助言で確認してください。